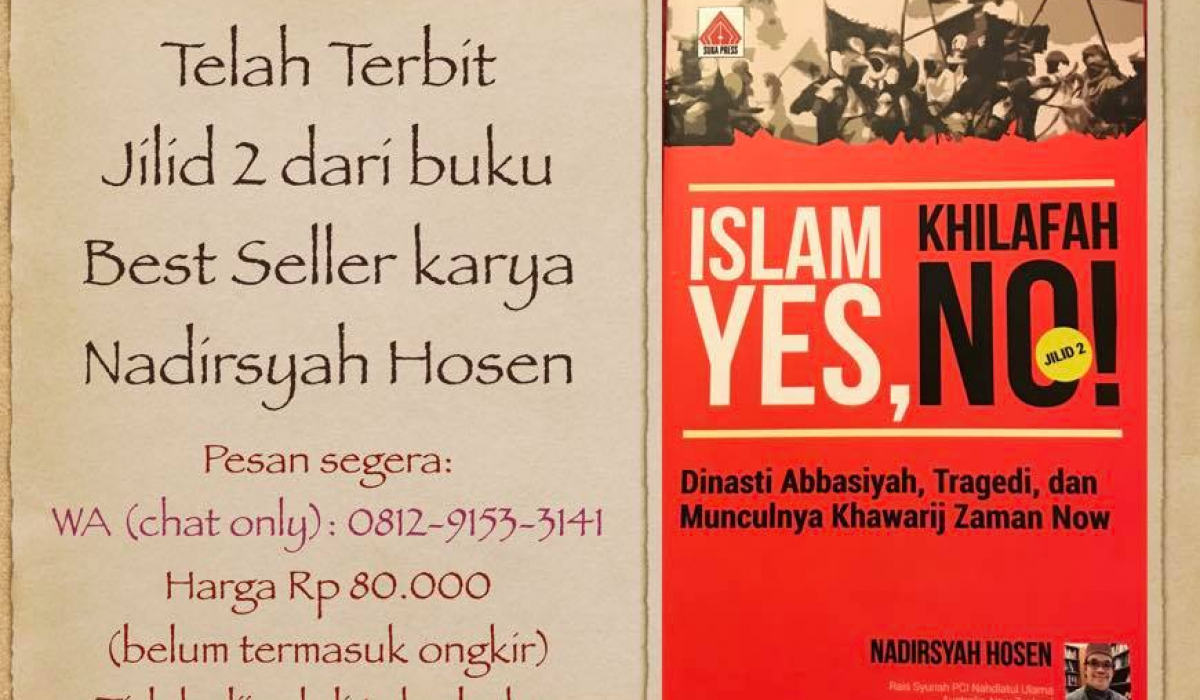

(Cuplikan dari buku Islam Yes, Khilafah No, jilid dua)

Setelah Khalifah al-Thai berakhir kekuasaanya karena dipaksa mengundurkan diri oleh Baha’ ad-Dawlah, dari keluarga Buwaihi. Maka siapakah yang akan naik bertahta sebagai Khalifah ke-25 Dinasti Abbasiyah?

Seorang cucu al-Muqtadir, Khalifah ke-18, yang bernama Abul ‘Abbas Ahmad al-Qadir Billah diangkat menjadi penguasa berikutnya. Ibunya seorang budak, bapaknya bernama Ishaq. Pada saat diangkat sebagai Khalifah pada tanggal 19 Sya’ban, al-Qadir Billah sedang tidak berada di Baghdad. Itu karena sebelumnya dia diasingkan di kota lain akibat konflik dengan al-Tha’i. Dia baru datang ke ibukota pada 10 Ramadhan, dan menjalankan roda pemerintahan keesokan harinya.

Pengarang kitab al-Kamil fit Tarikh mendeskripsikan bagaimana pegawai istana dan masyarakat tidak tahu telah terjadi pergantian Khalifah. Semuanya diatur begitu saja oleh Baha’ ad-Dawlah tanpa melibatkan lembaga Ahlul Halli wal Aqdi, sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh siyasah. Tahu-tahu diumumkan begitu saja di masjid saat Jum’atan bahwa telah terjadi pergantian Khalifah, dan rakyat mau tidak mau harus memberikan ba’iatnya.

Pada masa pemerintahan al-Qadir Billah, kekhilafahan Abbasiyah memasuki masa-masa akhir kejayaannya, dan penguasa sebenarnya tetap dipegang oleh keluarga Buwaihi. Khalifah hanya menjadi symbol belaka dan tidak memiliki kekuasaan yang nyata.

Namun demikian, Ibn Katsir menyebutkan al-Qadir Billah sebagai pribadi yang baik, alim berwibawa, dan rajin tahajud serta gemar bersedekah. Pandangan keagamannya juga sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Dia memilih mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi negara. Sayangnya, pribadi yang berbudi baik ini berada pada periode kemunduran Abbasiyah dan tidak berdaya menghadapi kekuasaan keluarga Buwaihi.

Penguasa Mekkah, Abu al-Futuh al-Husain bin Ja’far al-‘Alawi, melakukan pemberontakan dengan mengklaim bahwa dia adalah seorang Khalifah. Dan dia menggelari dirinya sendiri dengan ar-Rasyid Billah. Bahkan dia menamai pedangnya dengan Zulfiqar –nama pedang Rasulullah Saw. Pemberontakan ini bisa dipadamkan dengan bantuan penguasa Mesir. Demikian Ibn Katsir menceritakan ini dalam kitabnya al-Bidayah wan Nihayah (11/354).

Sebagai contoh ketidakmampuan Khalifah al-Qadir Billah menjalankan roda pemerintahan dengan baik adalah tragedi jamaah haji pada tahun 384 Hijriah. Pada tahun itu jamaah haji dihadang oleh Arab badui dan tidak diperkenankan melintasi wilayah mereka. Maka jamaah haji dari Irak, Syam, dan Yanab gagal menunaikan ibadah haji. Hanya penduduk Mesir yang berhasil melewati rintangan itu.

Khalifah al-Qadir sadar bahwa kekuasaannya bukan hanya symbol belaka, tapi pengaruhnya juga terbatas. Tidak semua orang menyetujui proses perpindahan kekuasaan diam-diam antara al-Tha’I dan al-Qadir yang diatur oleh Buwaihi. Maka al-Qadir berusaha agar diterima khalayak lebih luas. Dia mengirim surat ke wilayah Timur agar dalam setiap khutbah Jum’at namanya disebut sebagai Khalifah.

Keluarga Buwaihi, seperti saya jelaskan dalam kisah sebelumnya, berafiliasi kepada Syi’ah. Maka meskipun Abbasiyah bermazhab Sunni, namun potensi perpecahan dengan Syi’ah sangat nyata.

Di Mesir, misalnya, yang berkuasa adalah al-Hakim Biamrillah. Dia sangat tega membunuhi mereka yang menyatakan cinta pada Sayidina Abu Bakar dan Sayidina Umar. Padahal sebagian kelompok Syi’ah gemar mencaci maki kedua sahabat utama ini karena dianggap merampas hak Sayidina Ali sebagai pemimpin negara pengganti Rasulullah. Ini masalah klasik pertikaian Sunni-Syi’ah.

Imam Suyuthi mencatat bahwa Al-Hakim memerintahkan untuk membunuh sekian banyak ulama terpandang di Mesir. Kemudian menyuruh orang untuk menuliskan cacian kepada para Sahabat Nabi di pintu-pintu masjid dan di jalan raya.

Kerusuhan ini juga menyebar sampai ke Baghdad. Konflik Sunni-Syi’ah juga meletup, dan hampir saja seorang ulama Sunni bernama Abu Hamid al-Isfirayini terbunuh dalam kerusuhan tersebut. Al-Qadir Billah kemudian berusaha melindungi para ulama Sunni.

Al-Hakim juga memerintahkan untuk menghancurkan rumah ibadah orang Kristen di Baitul Maqdis. Semua gereja di Mesir juga diperintahkan untuk diratakan dengan tanah. Orang Kristen pada saat itu diminta memakai kalung salib yang berat dan panjang. Sedangkan Yahudi disuruh memakai kayu yang sama panjang dan beratnya dengan salib orang Kristen. Itu semua sebagai penanda bahwa mereka bukan orang Islam dan dilecehkan karena keyakinannya. Sebagian terpaksa memeluk Islam karena tidak tahan dengan pelecehan ini.

Mengingat meluasnya keyakinan pemeluk Syi’ah di perbatasan Iraq dan Mesir bahwa penguasa Bani Fatimiyah adalah keturunan sah dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah, maka Khalifah al-Qadir Billah mengumpulkan para ulama untuk memberi penegasan bahwa jalur nasab al-Hakim penguasa Mesir tidak bersambung ke putri Nabi. Termasuk ulama yang menyatakan hal tersebut adalah Ibn Razam dan Ibn Nadim. Menurut para ulama ini ternyata jalur nasab al-Hakim dan keluarganya berasal dari Ibn al-Qaddah, seorang Yahudi.

Politisasi nasab –baik yang mendukung klaim mapun yang membantahnya—ternyata dari dulu sampai sekarang masih berlangsung.

Teoritisasi Siyasah

Imam Suyuthi tidak banyak menceritakan apa yang terjadi dengan al-Qadir Billah. Padahal al-Qadir berkuasa sekitar 40 tahun. Ini salah satu indikasi bahwa tidak banyak perubahan penting yang dilakukan al-Qadir pada bidang pemerintahan akibat cengkraman keluarga Buwaihi yang membuatnya hanya berkuasa sebatas simbol.

Namun perlu saya tambahkan bahwa pada masa al-Qadir Billah inilah seorang ulama besar bernama al-Mawardi ditugaskan menulis teori fiqh siyasah. Imam al-Mawardi melakukan teoritisasi doktrin fiqh siyasah Sunni pada periode ini. Meski pada kenyataannya apa yang al-Mawardi tuangkan dalam tulisannya tidak bisa terwujud pada periode tersebut karena kondisi politik yang tidak memungkinkan.

Al-Mawardi disenangi baik oleh Khalifah al-Qadir maupun oleh keluarga Buwaihi. Diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung (dengan gelar aqdha al-qudhat, melebihi gelar yang lazim dikenakan yaitu qadhi al-qudhat), karena kealimannya dalam bidang syari’ah serta ulama terkenal dari kalangan mazhab Syafi’i. Dia juga seorang diplomat ulung yang mampu menengahi berbagai perselisihan antara al-Qadir dan Buwaihi.

Menarik untuk dicatatkan bahwa dalam karyanya al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, al-Mawardi membincangkan institusi Imamah, Wizarah dan Syura dan perkara penting seperti Kharaj, Ghanimah, Fay’, Hudud, Qada’, Mazalim dan Hisbah. Yang menarik al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu syarat seseorang bisa diangkat sebagai Khalifah adalah harus berasal dari keturunan suku Quraisy.

Kenapa al-Mawardi sampai perlu memberi penegasan akan syarat primordial ini? Tampaknya dengan mensyaratkan calon khalifah harus keturunan Quraisy itu sengaja diungkap oleh Al-Mawardi, dalam rangka melestarikan kekuasaan Bani Abbasiyah yang telah dirongrong oleh Bani Buwaihi. Persyaratan ini juga menutup kemungkinan adanya khalifah dari kalangan non Arab, seperti orang Persia dan Turki, yang pada waktu itu sudah banyak mengendalikan roda pemerintahan. Jadi, konteks politik saat itu mendorong al-Mawardi menekankan syarat suku Quraisy itu. Inilah sebabnya meski Buwahi sangat berkuasa pada periode ini namun mereka tidak berani mengambil alih kekhilafahan karena mereka bukan keturunan suku Quraisy.

Dengan demikian, kitab karya al-Mawardi yang melakukan teoritisasi fiqh siyasah Sunni, dipersembahkan kepada khalifah al-Qadir, dan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi Khilafah Abbasiyah yang tengah dicengkram kekuasaan para Amir Buwaihi. Ironisnya, karya agung ini ditulis justru pada saat kekuasaan Khilafah sedang terpuruk.

Aqidah Salaf

Kalau di masa Khalifah al-Ma’mun ada peristiwa mihnah, dimana para ulama Sunni disiksa akibat mempertahankan keyakinannya yang berbeda dengan Mu’tazilah, maka sebenarnya pada masa Khalifah al-Qadiri diterbitkan dokumen keyakinan aqidah Sunni. Namanya I’tiqad al-Qadiri.

Doktrin aqidah ini berisikan keyakinan pada mazhab Salaf, dan menyerang keyakinan kaum Mu’tzailah, Syi’ah dan juga Asy’ariyah. Misalnya mengenai sifat Allah, ini berbeda dengan pendapat Mu’tazilah. Mengenai ta’wil terhadap atribut Allah dilarang, dan ini berbeda dengan keyakinan Asy’ariyah. Kemudian naskah I’tiqad al-Qadiri juga menyebutkan kewajiban mencintai Sahabat Nabi, Khulafa ar-Rasyidin dan menghormati Siti Aisyah. Ini jelas ditujukan kepada kelompok Syi’ah. Siapa yang memiliki keyakinan berbeda dengan naskah ini dianggap fasiq dan kafir.

Naskah I’tiqad al-Qadiri ini disebutkan oleh Ibn al-Jawzi dalam kitabnya al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam (15/279). Akibat naskah ini banyak tokoh Mu’tazilah, Syi’ah dan sekte lainnya yang dianggap pelaku bid’ah kemudian diburu dan dihukum serta diusir. Sejarah Mihnah terulang kembali dalam bentuk yang berbeda. Sayangnya literatur Sunni banyak mengungkap tragedy Mihnah di masa al-Ma’mun, namun tidak banyak mengupas tragedi “mihnah” di masa al-Qadir. Padahal keduanya senada dan seirama. Begitulah kalau masalah perdebatan ilmu kalam atau teologi bercampur aduk dengan persoalan kekuasaan.

Suksesi

Khalifah al-Qadir sebenarnya menunjuk anaknya yang bernama Abu al-Fadl, dan saat itu menurut Ibn Katsir masih berusia 8 tahun, sebagai putra mahkota (waliyul ‘ahdi). Gelar Abu al-Fadl adalah al-Ghalib Billah. Penunjukkan ini dilakukan karena ada seorang yang bernama Abdullah bin Utsman al-Waqifi yang pergi ke Turki dan mengaku-ngaku sebagai putra mahkota. Maka al-Qadir memutuskan untuk melakukan penunjukkan secara resmi siapa sebenarnya putra mahkota dia. Itulah sebabnya dalam usia 8 tahun sudah diangkat sebagai putra mahkota.

Namun kekuasaan memang tergantung garis tangan. Ternyata Abu al-Fadl sang putra mahkota tujuh belas tahun kemudian wafat, padahal bapaknya masih sehat. Jadi, dia gagal naik menjadi khalifah karena kematian mendahuluinya.

Al-Qadir tidak menunjuk putra mahkota lainnya sampai dia wafat. Sebenarnya penunjukkan Abu al-Fadl juga tidak direstui oleh Buwaihi. Itu sebabnya selama tujuh belas tahun sebagai putra mahkota, nama Abu al-Fadl tidak tercantum di koin, sebagaimana lazimnya. Baru setelah Baha’ al-Dawlah meningga pada 403H /1012 M atau enam tahun sebelum Abu al-Fadl meninggal, nama sang putra mahota bersanding dengan nama ayahnya di koin negara.

Lantas siapa pengganti al-Qadir? Kita ikuti lanjutan kisahnya di halaman berikutnya dari buku ini.

**

Kisah-kisah menarik seperti ini bisa anda baca di buku Islam Yes, Khilafah No, jilid dua, karya Nadirsyah Hosen, yang mengupas tuntas periode Dinasti Abbasiyah.

Yang belum pesan, monggo lgs pesan yah 🌹

Mohon isi format berikut:

Nama:

Alamat lengkap:

Jml buku:

Jilid 1: … eks

Jilid 2: … eks

No HP:

Kirim ke admin 2: 081282623247